[Pour accéder à l’article en format pdf, cliquer ici. Pour le lire en ligne, suivre le cours des pages dans la navigation.]

Le dossier relatif aux rapports entre la librairie Hachette et François Guizot est exceptionnellement fourni, et mériterait à soi seul publication, non pas tant pour les six contrats d’édition qui y figurent que pour la correspondance abondante qui les accompagne – encore qu’elle n’émane que de l’éditeur – , ainsi que pour de précieux relevés de comptes.

Lorsqu’au printemps de 1852 le quinquagénaire Louis Hachette vient présenter à Guizot un projet qu’il déclare original, il est loin d’être un inconnu pour lui. Vingt ans plus tôt, il était devenu l’un des principaux éditeurs des manuels que le ministre de l’Instruction publique Guizot faisait réaliser pour sa grande entreprise de développement de l’ensei-gnement primaire en France. Mais c’est la première fois qu’il va conclure en son nom propre. La maison Hachette, dont le siège est alors installé 14 rue Pierre-Sarrazin avant de s’étendre au 77 boulevard Saint-Germain six ans plus tard, a obtenu des compagnies de chemin de fer, moyennant une redevance de 30%, de vendre dans les gares de petits volumes formant une « Bibliothèque des Chemins de fer ». Soucieux de diversifier son offre, Hachette propose à Guizot, qui l’accepte, de « fournir quelques volumes rédigés, sinon par vous, du moins sous votre direction et avec l’indication de votre concours sur le titre.[1] » Ces ouvrages porteraient sur l’histoire d’Angleterre et des États-Unis. L’auteur a le choix entre deux modes de rémunération : soit, selon une formule traditionnelle, un forfait de 150 francs par feuille d’impression, représentant 32 pages du format in-18° retenu pour la Bibliothèque ; soit trois centimes par feuille pour chaque volume payables à la publication, 100 francs par feuille étant versés à la remise du manuscrit, « qui seraient imputés sur le produit du droit d’auteur jusqu’à due concurrence », donc une sorte d’à-valoir, assis comme toujours, il est vrai, non pas sur les ventes constatées mais sur les tirage réalisés. Un mois de négociation fut nécessaire pour parvenir à un accord, car Guizot, en demandant un droit plus élevé, défendait autant que les siens les intérêts des auteurs qu’il devait recruter et faire travailler, et aussi rémunérer. Hachette excipait, de son côté, du faible prix auquel il voulait vendre des ouvrages destinés au grand public, de la redevance aux compagnies de chemin de fer et du fait que Guizot n’était pas personnellement l’auteur, – « et l’on peut, sans toucher au mérite des collaborateurs dont vous avez fait le choix, être moins assuré du succès de leurs œuvres que du succès des vôtres[2] » -. Et il prit la pose de la dignité offensée face à la méfiance dont Guizot parut faire preuve à son égard : « Vous nous parlez de quelques arrangements à prendre pour constater le nombre des éditions et des exemplaires tirés. Il n’est pas un des nombreux auteurs avec lesquels nous sommes en relation qui ne se repose de ce soin sur notre loyauté.[3] » Enfin, on convint le 30 août 1852 des dispositions suivantes : « M. Guizot se charge de faire rédiger à ses frais et sous sa direction et de revoir douze volumes » dont les titres suivent, huit relatifs à l’histoire d’Angleterre, quatre à celle des États-Unis, principalement des biographies. Les volumes ne pourront pas dépasser six à huit feuilles d’impression, soit 192 à 256 pages. « Le titre de chaque ouvrage pourra porter ou ne pas porter le nom » de son auteur, mais y figurera obligatoirement la mention « revu par M. Guizot ». C’était donc bien le nom de ce dernier que l’éditeur achetait. Il lui en coûte pour finir cinq centimes par feuille d’impression pour chaque exemplaire tiré, soit de 30 à 40 centimes, avec un « à valoir », les mots y sont désormais, de 100 francs par feuille à la remise du manuscrit. Chaque ouvrage sera tiré à 3 000 exemplaires au moins, ce qui représente en moyenne un droit d’auteur de 1 000 à 1 200 francs environ. En outre, il sera tiré une double main de passe « en sus de chaque rame », ce qui préserve les intérêts de l’auteur puisque le tirage fixé lui est garanti, pour « couvrir les défectuosités du tirage, les exemplaires distribués gratis et les treizièmes qu’il est d’usage de donner dans le commerce de la librairie. » Enfin Guizot fait bien préciser que les éditeurs le « préviendront par lettre des éditions qui pourront être faites et des nombres auxquels elles devront être tirées. »

Lorsqu’au printemps de 1852 le quinquagénaire Louis Hachette vient présenter à Guizot un projet qu’il déclare original, il est loin d’être un inconnu pour lui. Vingt ans plus tôt, il était devenu l’un des principaux éditeurs des manuels que le ministre de l’Instruction publique Guizot faisait réaliser pour sa grande entreprise de développement de l’ensei-gnement primaire en France. Mais c’est la première fois qu’il va conclure en son nom propre. La maison Hachette, dont le siège est alors installé 14 rue Pierre-Sarrazin avant de s’étendre au 77 boulevard Saint-Germain six ans plus tard, a obtenu des compagnies de chemin de fer, moyennant une redevance de 30%, de vendre dans les gares de petits volumes formant une « Bibliothèque des Chemins de fer ». Soucieux de diversifier son offre, Hachette propose à Guizot, qui l’accepte, de « fournir quelques volumes rédigés, sinon par vous, du moins sous votre direction et avec l’indication de votre concours sur le titre.[1] » Ces ouvrages porteraient sur l’histoire d’Angleterre et des États-Unis. L’auteur a le choix entre deux modes de rémunération : soit, selon une formule traditionnelle, un forfait de 150 francs par feuille d’impression, représentant 32 pages du format in-18° retenu pour la Bibliothèque ; soit trois centimes par feuille pour chaque volume payables à la publication, 100 francs par feuille étant versés à la remise du manuscrit, « qui seraient imputés sur le produit du droit d’auteur jusqu’à due concurrence », donc une sorte d’à-valoir, assis comme toujours, il est vrai, non pas sur les ventes constatées mais sur les tirage réalisés. Un mois de négociation fut nécessaire pour parvenir à un accord, car Guizot, en demandant un droit plus élevé, défendait autant que les siens les intérêts des auteurs qu’il devait recruter et faire travailler, et aussi rémunérer. Hachette excipait, de son côté, du faible prix auquel il voulait vendre des ouvrages destinés au grand public, de la redevance aux compagnies de chemin de fer et du fait que Guizot n’était pas personnellement l’auteur, – « et l’on peut, sans toucher au mérite des collaborateurs dont vous avez fait le choix, être moins assuré du succès de leurs œuvres que du succès des vôtres[2] » -. Et il prit la pose de la dignité offensée face à la méfiance dont Guizot parut faire preuve à son égard : « Vous nous parlez de quelques arrangements à prendre pour constater le nombre des éditions et des exemplaires tirés. Il n’est pas un des nombreux auteurs avec lesquels nous sommes en relation qui ne se repose de ce soin sur notre loyauté.[3] » Enfin, on convint le 30 août 1852 des dispositions suivantes : « M. Guizot se charge de faire rédiger à ses frais et sous sa direction et de revoir douze volumes » dont les titres suivent, huit relatifs à l’histoire d’Angleterre, quatre à celle des États-Unis, principalement des biographies. Les volumes ne pourront pas dépasser six à huit feuilles d’impression, soit 192 à 256 pages. « Le titre de chaque ouvrage pourra porter ou ne pas porter le nom » de son auteur, mais y figurera obligatoirement la mention « revu par M. Guizot ». C’était donc bien le nom de ce dernier que l’éditeur achetait. Il lui en coûte pour finir cinq centimes par feuille d’impression pour chaque exemplaire tiré, soit de 30 à 40 centimes, avec un « à valoir », les mots y sont désormais, de 100 francs par feuille à la remise du manuscrit. Chaque ouvrage sera tiré à 3 000 exemplaires au moins, ce qui représente en moyenne un droit d’auteur de 1 000 à 1 200 francs environ. En outre, il sera tiré une double main de passe « en sus de chaque rame », ce qui préserve les intérêts de l’auteur puisque le tirage fixé lui est garanti, pour « couvrir les défectuosités du tirage, les exemplaires distribués gratis et les treizièmes qu’il est d’usage de donner dans le commerce de la librairie. » Enfin Guizot fait bien préciser que les éditeurs le « préviendront par lettre des éditions qui pourront être faites et des nombres auxquels elles devront être tirées. »

On comprend mieux les termes de la négociation et du contrat quand on sait que Guizot n’était pas à son coup d’essai. En effet, au tout début de 1851, un projet de traité avait été rédigé entre lui et Napoléon Chaix, imprimeur depuis 1845 au 20 rue Bergère, éditeur heureux, depuis 1849, de l’Indicateur des chemins de fer et de guides pour les voyageurs, et donc déjà bien installé dans les gares . Il avait conçu le projet d’une Bibliothèque universelle qui, selon son prospectus, « par les conditions pécuniaires les plus avantageuses mettrait à la portée de tous, et pourrait répandre dans les classes les plus modestes de la société les lumières de la Religion, les leçons des Moralistes, les chefs d’œuvre de la littérature et les enseignements de la Science ». Guizot acceptait « la direction philosophique et littéraire de cette vaste entreprise. » La Bibliothèque universelle, qui compterait au moins 500 volumes de format in-8° et d’environ 500 pages, répartis en séries de 100 volumes vendus 1,80 franc au plus, paraîtrait sous le nom de M. Guizot. Ce dernier choisirait les titres, rédigerait ou ferait rédiger soit des traductions ou des ouvrages complets, soit des préfaces, notices et analyses. Il percevrait cinq centimes par volume sur le prix des ventes et après encaissement, et non pas sur les tirages, ce qui était une nouveauté. Il formerait un comité de rédaction de sept membres chargés de mener à bien sous sa direction les publications retenues. Chaque rédacteur toucherait cinq centimes par volume vendu auquel il aurait apporté son concours, et un jeton de présence de 10 francs pour des réunions se tenant tous les quinze jours. Le traité était conclu pour dix ans, Guizot s’engageant à fournir chaque année cent volumes, de sorte que la Bibliothèque serait constituée en cinq ans. Chaix escomptait au moins 6 450 souscripteurs par série pour toute la France, soit une vente annuelle de 645 000 volumes, ce qui produirait 32 250 francs pour le directeur de la Bibliothèque. Le projet fut poussé assez loin puisque Guizot établit des listes d’ouvrages destinés à alimenter la Bibliothèque, et aligna des noms de collaborateurs possibles, toujours les mêmes, ceux de ses amis V. de Broglie, Vitet, Barante, Lenormant, Dumon, aussi les abbés Gerbet ou Gratry.

. Il avait conçu le projet d’une Bibliothèque universelle qui, selon son prospectus, « par les conditions pécuniaires les plus avantageuses mettrait à la portée de tous, et pourrait répandre dans les classes les plus modestes de la société les lumières de la Religion, les leçons des Moralistes, les chefs d’œuvre de la littérature et les enseignements de la Science ». Guizot acceptait « la direction philosophique et littéraire de cette vaste entreprise. » La Bibliothèque universelle, qui compterait au moins 500 volumes de format in-8° et d’environ 500 pages, répartis en séries de 100 volumes vendus 1,80 franc au plus, paraîtrait sous le nom de M. Guizot. Ce dernier choisirait les titres, rédigerait ou ferait rédiger soit des traductions ou des ouvrages complets, soit des préfaces, notices et analyses. Il percevrait cinq centimes par volume sur le prix des ventes et après encaissement, et non pas sur les tirages, ce qui était une nouveauté. Il formerait un comité de rédaction de sept membres chargés de mener à bien sous sa direction les publications retenues. Chaque rédacteur toucherait cinq centimes par volume vendu auquel il aurait apporté son concours, et un jeton de présence de 10 francs pour des réunions se tenant tous les quinze jours. Le traité était conclu pour dix ans, Guizot s’engageant à fournir chaque année cent volumes, de sorte que la Bibliothèque serait constituée en cinq ans. Chaix escomptait au moins 6 450 souscripteurs par série pour toute la France, soit une vente annuelle de 645 000 volumes, ce qui produirait 32 250 francs pour le directeur de la Bibliothèque. Le projet fut poussé assez loin puisque Guizot établit des listes d’ouvrages destinés à alimenter la Bibliothèque, et aligna des noms de collaborateurs possibles, toujours les mêmes, ceux de ses amis V. de Broglie, Vitet, Barante, Lenormant, Dumon, aussi les abbés Gerbet ou Gratry.  On ignore pourquoi et comment Hachette se substitua à Chaix, mais dans la haine dont celui-ci, jusqu’à sa mort en 1865, poursuivit celui-là, cette affaire entre sans doute pour quelque chose. Napoléon Chaix dut se sentir dépossédé d’une idée qu’il avait conçue le premier. Quant à Guizot, il est probable que passer de cent à douze volumes annuels, proportionnellement mieux rémunérés, offrait un retour au principe de réalité. Comment fût-il parvenu à diriger, avec la rigueur qu’on lui connaît, l’énorme chantier envisagé par Chaix ? Ce dernier lança bien, sous son seul nom, une Bibliothèque universelle des familles, mais sans pouvoir se hausser au niveau de la Bibliothèque des chemins de fer.

On ignore pourquoi et comment Hachette se substitua à Chaix, mais dans la haine dont celui-ci, jusqu’à sa mort en 1865, poursuivit celui-là, cette affaire entre sans doute pour quelque chose. Napoléon Chaix dut se sentir dépossédé d’une idée qu’il avait conçue le premier. Quant à Guizot, il est probable que passer de cent à douze volumes annuels, proportionnellement mieux rémunérés, offrait un retour au principe de réalité. Comment fût-il parvenu à diriger, avec la rigueur qu’on lui connaît, l’énorme chantier envisagé par Chaix ? Ce dernier lança bien, sous son seul nom, une Bibliothèque universelle des familles, mais sans pouvoir se hausser au niveau de la Bibliothèque des chemins de fer.

Le contrat signé avec Hachette serait d’autant plus avantageux pour Guizot qu’il recruterait des auteurs à sa main et à faible coût. De fait, il chargea son fils Guillaume de traiter d’Alfred le Grand, et sa fille Henriette de Guillaume le Conquérant et d’Édouard III. Paul Lorain, répétiteur de son fils François à la fin de la Restauration puis son proche collaborateur au ministère de l’Instruction publique et très lié à Louis Hachette dont il avait été condisciple à l’École normale, fut lui aussi enrôlé et s’en remit à Guizot des conditions qui lui seraient faites : « Pour moi, et j’oserai dire pour mon gendre, sans lui en avoir parlé, comme vous ne pouvez manquer à la fois par votre esprit de justice, et par votre précieuse amitié pour tous deux, d’obtenir une rémunération honnête de notre travail, je ne puis que vous prier de faire ce que vous avez toujours fait, de stipuler pour moi mieux que moi.[4] » Le gendre, c’est Camille Rousset, professeur d’histoire de Guillaume Guizot à la fin des années 1840, et devenu un ami de la famille. Lui s’occupe de la Grande Charte, son beau-père de l’origine et de la fondation des États-Unis. Il est vraisemblable que le directeur de collection, qui effectue consciencieusement son travail de révision, reversait la moitié de sa rémunération à ses auteurs, dont le nom figurait bien sur la page de titre, à l’exception de celui d’Henriette de Witt. Craignant peut-être que l’historien impose ses conceptions académiques de l’histoire, l’éditeur insiste sur la nécessaire accessibilité des livres dont il prend la charge : « Notre collection est destinée à un public tout spécial, à des voyageurs qui prendront nos livres non pour étudier, mais pour abréger le temps de leur route.[5] » Combien cette série « Histoire et voyages » de la Bibliothèque des chemins de fer rapporta-t-elle à Guizot ? Édouard III et les bourgeois de Calais, par exemple, fit l’objet de cinq éditions du vivant de Guizot, et de trois autres encore jusqu’en 1887.

En mars 1855, la Revue des deux mondes fit paraître une étude historique de Guizot intitulée « L’amour dans le mariage ». Un contrat fut aussitôt conclu avec Hachette pour une édition en petit format, et encore « en jetant les blancs nécessaires pour porter le volume à quatre feuilles. » De fait l’imprimeur Charles Lahure, dont l’atelier se trouvait 9 rue de Fleurus, en fit un volume in-18° de 92 pages . L’auteur percevait 15 centimes par exemplaire tiré, la première édition étant fixée à 5 000 exemplaires, soit 750 francs payables à la mise en vente. La clause relative à la passe mentionne pour la première fois « les exemplaires employés à la publicité », autrement dit le service de presse. Si la cession est consentie sans aucune limite de temps, les droits pour la langue anglaise sont naturellement réservés. La vente démarra à un rythme soutenu. Aussi, éditeur actif et entreprenant, Hachette, à la suite de la première réimpression, proposa à l’auteur, « pour prolonger le succès de ce petit livre et répondre aux exigences du public qui réclame de toutes manières des publications à bon marché, de réduire le prix de l’exemplaire à 50 centimes », ce qui diminuerait les droits d’auteur des deux tiers, soit cinq centimes. Mais le prochain tirage serait porté à 10 000 exemplaires au lieu de 3 000, et « cet accroissement de la vente vous indemniserait certainement de la réduction de votre droit.[6] » Abaisser le prix du livre favorise-t-il la vente à due proportion ? Le débat, encore aujourd’hui, n’est pas clos. Guizot en tout cas n’en était pas persuadé, qui fit une contre-proposition : réduire le prix de 1 franc 50 à 75 centimes, lui-même recevant dès lors 10 centimes par exemplaire. Hachette repoussa cette « demi-mesure », car son intention était de « faire concurrence » aux publications à 50 centimes qui se développaient[7]. En conséquence, la troisième édition sera tirée à 3 000 exemplaires dans les mêmes conditions que les précédentes. Guizot n’avait sans doute pas tort, car dix éditions se succédèrent jusqu’en 1873, pour un total de 32 000 exemplaires générant 4 800 francs de droits d’auteur.

. L’auteur percevait 15 centimes par exemplaire tiré, la première édition étant fixée à 5 000 exemplaires, soit 750 francs payables à la mise en vente. La clause relative à la passe mentionne pour la première fois « les exemplaires employés à la publicité », autrement dit le service de presse. Si la cession est consentie sans aucune limite de temps, les droits pour la langue anglaise sont naturellement réservés. La vente démarra à un rythme soutenu. Aussi, éditeur actif et entreprenant, Hachette, à la suite de la première réimpression, proposa à l’auteur, « pour prolonger le succès de ce petit livre et répondre aux exigences du public qui réclame de toutes manières des publications à bon marché, de réduire le prix de l’exemplaire à 50 centimes », ce qui diminuerait les droits d’auteur des deux tiers, soit cinq centimes. Mais le prochain tirage serait porté à 10 000 exemplaires au lieu de 3 000, et « cet accroissement de la vente vous indemniserait certainement de la réduction de votre droit.[6] » Abaisser le prix du livre favorise-t-il la vente à due proportion ? Le débat, encore aujourd’hui, n’est pas clos. Guizot en tout cas n’en était pas persuadé, qui fit une contre-proposition : réduire le prix de 1 franc 50 à 75 centimes, lui-même recevant dès lors 10 centimes par exemplaire. Hachette repoussa cette « demi-mesure », car son intention était de « faire concurrence » aux publications à 50 centimes qui se développaient[7]. En conséquence, la troisième édition sera tirée à 3 000 exemplaires dans les mêmes conditions que les précédentes. Guizot n’avait sans doute pas tort, car dix éditions se succédèrent jusqu’en 1873, pour un total de 32 000 exemplaires générant 4 800 francs de droits d’auteur.

C’est un contrat plus classique qui vint, comme le précédent, donner le 31 juillet 1862 la forme d’un livre à un travail en cours de publication dans la Revue des deux mondes, « Un projet de mariage royal ». Cet ouvrage d’au moins 300 pages, en fait 360, « imprimé dans le caractère de l’amour dans le mariage » dont il est en quelque sorte la suite, fera partie de la « Bibliothèque variée » à 3 francs 50 le volume in-18° Jésus[8], où figurent aussi bien Edmond About que Byron, Lamartine, Victor Hugo, Sainte-Beuve, Taine et autres célébrités. Le droit d’auteur, pour cette cession elle aussi sans limite de temps, s’élève à 50 centimes par exemplaire, soit environ 14%, le premier tirage étant fixé à 6 000 exemplaires. Les droits de la langue anglaise sont réservés à l’auteur et, clause jusque là inhabituelle, le produit des autres droits étrangers est partagé entre l’auteur et l’éditeur. L’article 6 est lui aussi nouveau, et léonin : « Dans le cas où MM. L. Hachette et Cie refuseraient dans les trois mois qui suivront l’épuisement d’une édition de procéder à l’impression d’une édition nouvelle, M. Guizot en reprendrait la libre disposition. » Il est vrai que ni le placement d’office des ouvrages chez les libraires, qui se fournissaient à compte ferme, ni la capacité pour ces derniers de les retourner à l’éditeur n’existaient alors, de sorte que l’épuisement d’un titre était plus aisé à constater.  Ce fut le dernier contrat portant les signatures de Guizot et de Louis Hachette, dont la santé était déjà atteinte et qui mourut exactement deux ans plus tard, à 64 ans. Depuis assez longtemps déjà, Émile Templier, né en 1821, son gendre depuis 1849 et dès lors un de ses deux associés-gérants, était en relation avec Guizot et, à partir de 1855, les lettres signées de son beau-père et adressées à Guizot sont pour la plupart de sa main. Ce dernier appréciait cet homme « intelligent, bien élevé et empressé[9] ». Il était de la même génération que Michel Lévy, le plus actif concurrent d’Hachette et désormais de Templier, et Guizot, qui les estimait également, tenait la balance égale entre eux, au point qu’il lui arriva de les recevoir tous les deux le même jour, l’un le matin l’autre le soir. Chacun d’eux eut le soin et l’intelligence de ne pas se poser en rivaux devant leur auteur commun. Aussi Michel Lévy ne chercha-t-il point à détourner à son profit la confiance que Guizot plaçait en Templier lorsqu’il contracta avec lui pour sa dernière et très grosse opération éditoriale. « J’ai vu hier Michel Lévy, annonce Guizot le 31 octobre 1869, et je lui ai dit que j’avais conclu avec Hachette. Il s’y attendait (…) Nous resterons en bons termes. [10] » Et il le lui confirma par lettre.[11] De son côté, Lévy lui rendait la politesse : « Vous ne pouvez remettre en de meilleures mains le soin de vos intérêts.[12] »

Ce fut le dernier contrat portant les signatures de Guizot et de Louis Hachette, dont la santé était déjà atteinte et qui mourut exactement deux ans plus tard, à 64 ans. Depuis assez longtemps déjà, Émile Templier, né en 1821, son gendre depuis 1849 et dès lors un de ses deux associés-gérants, était en relation avec Guizot et, à partir de 1855, les lettres signées de son beau-père et adressées à Guizot sont pour la plupart de sa main. Ce dernier appréciait cet homme « intelligent, bien élevé et empressé[9] ». Il était de la même génération que Michel Lévy, le plus actif concurrent d’Hachette et désormais de Templier, et Guizot, qui les estimait également, tenait la balance égale entre eux, au point qu’il lui arriva de les recevoir tous les deux le même jour, l’un le matin l’autre le soir. Chacun d’eux eut le soin et l’intelligence de ne pas se poser en rivaux devant leur auteur commun. Aussi Michel Lévy ne chercha-t-il point à détourner à son profit la confiance que Guizot plaçait en Templier lorsqu’il contracta avec lui pour sa dernière et très grosse opération éditoriale. « J’ai vu hier Michel Lévy, annonce Guizot le 31 octobre 1869, et je lui ai dit que j’avais conclu avec Hachette. Il s’y attendait (…) Nous resterons en bons termes. [10] » Et il le lui confirma par lettre.[11] De son côté, Lévy lui rendait la politesse : « Vous ne pouvez remettre en de meilleures mains le soin de vos intérêts.[12] »

De fait, le 30 juillet, Guizot avait écrit à Émile Templier pour savoir si la librairie Hachette, dont ce dernier est « l’un des deux associés les plus anciens auxquels est réservée la signature sociale des traités avec les auteurs » se chargerait de publier d’une part une Histoire d’Angleterre racontée par M. Guizot à ses petits-enfants et rédigée par sa fille Mme de Witt, en trois volumes de 500 pages environ, et d’autre part une Histoire de France racontée par M. Guizot à ses petits-enfants. Templier, aussitôt, marqua son intérêt. Mais, pour ne négliger aucune issue possible, et aussi par bonne manière, Guizot s’adressa également à Michel Lévy : « Je me propose de rédiger moi-même l’Histoire de France (…) J’ai gardé mes notes. Ce sera de 4 à 6 volumes in-8°.[13] » En fait, le premier projet passa rapidement au second plan et cette histoire d’Angleterre ne parut chez Hachette, en deux volumes, qu’en 1877-1878, après la mort de Guizot qui ne prit aucune part à sa rédaction. C’est donc l’Histoire de France qui, après des négociations apparemment faciles car Michel Lévy hésitait à s’engager, ne voulant pas dépasser quatre volumes, donna lieu à un traité signé le 30 octobre 1869. Entre-temps, la conception éditoriale de cette publication s’était affinée et enrichie.

De fait, le 30 juillet, Guizot avait écrit à Émile Templier pour savoir si la librairie Hachette, dont ce dernier est « l’un des deux associés les plus anciens auxquels est réservée la signature sociale des traités avec les auteurs » se chargerait de publier d’une part une Histoire d’Angleterre racontée par M. Guizot à ses petits-enfants et rédigée par sa fille Mme de Witt, en trois volumes de 500 pages environ, et d’autre part une Histoire de France racontée par M. Guizot à ses petits-enfants. Templier, aussitôt, marqua son intérêt. Mais, pour ne négliger aucune issue possible, et aussi par bonne manière, Guizot s’adressa également à Michel Lévy : « Je me propose de rédiger moi-même l’Histoire de France (…) J’ai gardé mes notes. Ce sera de 4 à 6 volumes in-8°.[13] » En fait, le premier projet passa rapidement au second plan et cette histoire d’Angleterre ne parut chez Hachette, en deux volumes, qu’en 1877-1878, après la mort de Guizot qui ne prit aucune part à sa rédaction. C’est donc l’Histoire de France qui, après des négociations apparemment faciles car Michel Lévy hésitait à s’engager, ne voulant pas dépasser quatre volumes, donna lieu à un traité signé le 30 octobre 1869. Entre-temps, la conception éditoriale de cette publication s’était affinée et enrichie.  Guizot cédait à Hachette, « pour tout le temps que durera sa propriété littéraire et celle de ses héritiers ou représentants, soit d’après la législation actuelle, soit d’après la législation future » – une formulation nouvelle tenant compte de l’évolution du droit qui figure dans les contrats conclus par la suite – l’exclusivité éditoriale d’une Histoire de France, depuis les temps les plus reculés jusqu’au 24 février 1848 racontée à mes petits-enfants, comprenant deux parties, l’une allant des origines à 1789, en trois volumes, l’autre de 1789 à 1848, en un volume. La formule d’une publication par livraisons, comportant des illustrations, était retenue, rémunérée cinq centimes par exemplaire, avec un premier tirage minimum à 5 000. Si les deux parties convenaient d’une édition en volumes, l’auteur percevrait un franc pour le format in-8° et 50 centimes pour le format in-18° Jésus. Les droits de la langue anglaise sont réservés à l’auteur, et les autres sont partagés avec l’éditeur, qui, dans tous les cas, peut vendre à son seul profit les clichés des gravures. Si l’éditeur ne réimprime pas dans les trois mois suivant l’épuisement d’une édition, l’auteur reprend ses droits mais les clichés restent acquis à l’éditeur.

Guizot cédait à Hachette, « pour tout le temps que durera sa propriété littéraire et celle de ses héritiers ou représentants, soit d’après la législation actuelle, soit d’après la législation future » – une formulation nouvelle tenant compte de l’évolution du droit qui figure dans les contrats conclus par la suite – l’exclusivité éditoriale d’une Histoire de France, depuis les temps les plus reculés jusqu’au 24 février 1848 racontée à mes petits-enfants, comprenant deux parties, l’une allant des origines à 1789, en trois volumes, l’autre de 1789 à 1848, en un volume. La formule d’une publication par livraisons, comportant des illustrations, était retenue, rémunérée cinq centimes par exemplaire, avec un premier tirage minimum à 5 000. Si les deux parties convenaient d’une édition en volumes, l’auteur percevrait un franc pour le format in-8° et 50 centimes pour le format in-18° Jésus. Les droits de la langue anglaise sont réservés à l’auteur, et les autres sont partagés avec l’éditeur, qui, dans tous les cas, peut vendre à son seul profit les clichés des gravures. Si l’éditeur ne réimprime pas dans les trois mois suivant l’épuisement d’une édition, l’auteur reprend ses droits mais les clichés restent acquis à l’éditeur.

C’est dans ces conditions que fut lancée cette entreprise exceptionnelle. Sans doute Guizot pensait-il depuis longtemps à cet ouvrage, qu’il avait fait inscrire dans le contrat signé avec Gosselin en 1838. Mais aujourd’hui il a 82 ans, et même si sa vigueur d’esprit est intacte, le grand âge est là. Sans doute les leçons qu’il prodigue en effet depuis plusieurs années au Val-Richer à ses petits-enfants ont-elles été préparées par lui et consignées par sa fille Henriette, mais leur mise en forme pour un large public représente un exercice tout différent. Émile Templier, pourtant, n’hésita pas à prendre le risque d’un récit inachevé

C’est dans ces conditions que fut lancée cette entreprise exceptionnelle. Sans doute Guizot pensait-il depuis longtemps à cet ouvrage, qu’il avait fait inscrire dans le contrat signé avec Gosselin en 1838. Mais aujourd’hui il a 82 ans, et même si sa vigueur d’esprit est intacte, le grand âge est là. Sans doute les leçons qu’il prodigue en effet depuis plusieurs années au Val-Richer à ses petits-enfants ont-elles été préparées par lui et consignées par sa fille Henriette, mais leur mise en forme pour un large public représente un exercice tout différent. Émile Templier, pourtant, n’hésita pas à prendre le risque d’un récit inachevé , et, quatre ans durant, la main du grand homme ne trembla pas, avant que, dans les derniers mois, sa fille rédige sous sa dictée. Douze jours après la signature du contrat, Templier recevait les 114 premières pages du manuscrit. Inaugurant un processus appelé à se répéter des dizaines de fois, ce texte fut transmis au dessinateur Alphonse de Neuville, qui exécutait les bois, grands et petits, destinés à illustrer chaque chapitre. Guizot l’alimente en documents, ajuste parfois son texte à l’illustration à laquelle il accorde une extrême attention, à commencer par les légendes. Alphonse de Neuville le rassure : « Mon Simon de Montfort sera tué d’après toutes les règles de l’art des sièges au Moyen Âge, par un mangonneau exact, sur un cheval caparaçonné à ses armes telles que les donne son sceau.[14] »

, et, quatre ans durant, la main du grand homme ne trembla pas, avant que, dans les derniers mois, sa fille rédige sous sa dictée. Douze jours après la signature du contrat, Templier recevait les 114 premières pages du manuscrit. Inaugurant un processus appelé à se répéter des dizaines de fois, ce texte fut transmis au dessinateur Alphonse de Neuville, qui exécutait les bois, grands et petits, destinés à illustrer chaque chapitre. Guizot l’alimente en documents, ajuste parfois son texte à l’illustration à laquelle il accorde une extrême attention, à commencer par les légendes. Alphonse de Neuville le rassure : « Mon Simon de Montfort sera tué d’après toutes les règles de l’art des sièges au Moyen Âge, par un mangonneau exact, sur un cheval caparaçonné à ses armes telles que les donne son sceau.[14] »

La première des livraisons hebdomadaires, comptant chacune 16 pages in-4° où les illustrations occupaient l’équivalent de deux pages, eut lieu le 15 avril 1870, tirée à 15 000 exemplaires à la suite d’une campagne de prospection et de publicité, qui fut renouvelée, avec davantage d’ampleur, pour le lancement des trois volumes suivants. Les trois premières livraisons furent ainsi adressées à 62 journaux, de l’Avenir national à l’Union bretonne, en passant par le Journal des jeunes personnes[15]. Un prospectus rédigé par Guizot fut envoyé dans les lycées et les pensions, une page de publicité achetée dans La mode illustrée, qui tire à 83 000 exemplaires. Bien des incidents se mirent à la traverse d’une production dont la régularité était un facteur essentiel de succès : accident de voiture et indispositions de l’illustrateur, grèves des ouvriers chez l’imprimeur Simon Raçon qui, à d’autres périodes, est débordé, délai de séchage des feuilles imprimées en dépit des souffleries nouvellement installées… et surtout la guerre avec la Prusse, puis la Commune, de sorte que la publication fut interrompue avec la 16e livraison à la fin août 1870, pour ne reprendre qu’à la mi-juin 1871. L’auteur, lui, poursuivait sa rédaction sans lassitude apparente, livrant son texte avec une régularité d’horloge, au grand soulagement de Templier. Le premier tome relié, en format in-4°, réunissant les 37 premières livraisons, soit environ 800 feuillets manuscrits, put ainsi être mis en vente en novembre 1871, à temps pour les achats de fin d’année dont l’éditeur se promettait beaucoup, car l’ouvrage était un cadeau idéal pour petits et grands. Quelques semaines plus tard paraissait en livre l’étude biographique que Guizot avait consacrée à son vieil et cher ami Victor de Broglie, mort en janvier 1870, et publiée en septembre-octobre 1871 dans la Revue des deux mondes. Templier avait aussitôt fait savoir son désir de l’éditer, non sans « faire remarquer que la vente de ce volume sera nécessairement fort restreinte.[16] » Aussi le contrat signé le 6 octobre fixait-il à 50 centimes par exemplaire le droit d’auteur, alors que le Duc de Broglie, publié dans la « Bibliothèque variée », comptait 300 pages. Il fut tiré à 1 500 exemplaires, mais, suivant une technique en plein développement, des clichés de la composition furent pris pour une réimpression rapide en cas de succès. Guizot souhaitait l’insertion d’une photographie de son ami en tête d’ouvrage, mais « cela nous coûterait de 75 centimes à 1 franc par volume, le prix de la notice serait augmenté d’autant, ce qui en compromettrait la vente[17] », et Guizot dut se faire une raison.

La première des livraisons hebdomadaires, comptant chacune 16 pages in-4° où les illustrations occupaient l’équivalent de deux pages, eut lieu le 15 avril 1870, tirée à 15 000 exemplaires à la suite d’une campagne de prospection et de publicité, qui fut renouvelée, avec davantage d’ampleur, pour le lancement des trois volumes suivants. Les trois premières livraisons furent ainsi adressées à 62 journaux, de l’Avenir national à l’Union bretonne, en passant par le Journal des jeunes personnes[15]. Un prospectus rédigé par Guizot fut envoyé dans les lycées et les pensions, une page de publicité achetée dans La mode illustrée, qui tire à 83 000 exemplaires. Bien des incidents se mirent à la traverse d’une production dont la régularité était un facteur essentiel de succès : accident de voiture et indispositions de l’illustrateur, grèves des ouvriers chez l’imprimeur Simon Raçon qui, à d’autres périodes, est débordé, délai de séchage des feuilles imprimées en dépit des souffleries nouvellement installées… et surtout la guerre avec la Prusse, puis la Commune, de sorte que la publication fut interrompue avec la 16e livraison à la fin août 1870, pour ne reprendre qu’à la mi-juin 1871. L’auteur, lui, poursuivait sa rédaction sans lassitude apparente, livrant son texte avec une régularité d’horloge, au grand soulagement de Templier. Le premier tome relié, en format in-4°, réunissant les 37 premières livraisons, soit environ 800 feuillets manuscrits, put ainsi être mis en vente en novembre 1871, à temps pour les achats de fin d’année dont l’éditeur se promettait beaucoup, car l’ouvrage était un cadeau idéal pour petits et grands. Quelques semaines plus tard paraissait en livre l’étude biographique que Guizot avait consacrée à son vieil et cher ami Victor de Broglie, mort en janvier 1870, et publiée en septembre-octobre 1871 dans la Revue des deux mondes. Templier avait aussitôt fait savoir son désir de l’éditer, non sans « faire remarquer que la vente de ce volume sera nécessairement fort restreinte.[16] » Aussi le contrat signé le 6 octobre fixait-il à 50 centimes par exemplaire le droit d’auteur, alors que le Duc de Broglie, publié dans la « Bibliothèque variée », comptait 300 pages. Il fut tiré à 1 500 exemplaires, mais, suivant une technique en plein développement, des clichés de la composition furent pris pour une réimpression rapide en cas de succès. Guizot souhaitait l’insertion d’une photographie de son ami en tête d’ouvrage, mais « cela nous coûterait de 75 centimes à 1 franc par volume, le prix de la notice serait augmenté d’autant, ce qui en compromettrait la vente[17] », et Guizot dut se faire une raison.

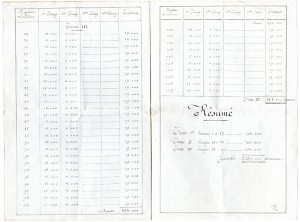

La première livraison du tome II fut mise en vente dans la troisième semaine de février 1872. Bientôt, Templier exprimait une crainte qui alla croissant tout au long de l’année, même si elle était en partie feinte pour stimuler l’auteur, celle de manquer de copie : « Nous n’avons plus que six livraisons d’avance, c’est-à-dire de quoi paraître pendant six semaines ; et c’est précisément le temps qui nous est nécessaire pour préparer l’illustration d’une livraison. Si vous ne pouviez pas nous remettre très prochainement de la copie, il est bien à craindre que notre publication en soit interrompue. Rien ne serait plus fâcheux.[18] » Et encore : « Si notre tome II n’est pas complètement imprimé le 15 novembre et prêt à être mis à la reliure, nous perdrons la moitié de la vente du jour de l’an. Or, pour qu’il soit illustré et imprimé à cette époque, il est indispensable que nous en ayons toute la copie au commencement d’octobre. [19] » Pour maintenir le flux, Guizot devait ainsi envoyer chaque semaine de 30 à 40 feuillets, qu’il rédigeait de sa main et faisait mettre au propre par une copiste afin d’uniformiser le calibrage, sans compter la lecture des épreuves dans des délais très resserrés. Le défi fut relevé, puisque le deuxième tome parut dans les tout derniers jours de novembre, regroupant là encore trente-sept livraisons, avec un premier tirage à 3 000 exemplaires comme le précédent. Mais le récit n’avait pas dépassé la mort de Louis XII, et il fallut constater que le troisième et dernier volume prévu ne suffirait pas pour aller jusqu’en 1789. L’éditeur fit part de son embarras : « Nous avons annoncé à nos souscripteurs un ouvrage qui se composerait d’environ 100 livraisons, coûterait 50 francs et serait publié dans un délai de deux ans ; il nous faut maintenant les prévenir que ce même ouvrage formera environ 140 livraisons, coûtera 70 francs et ne sera pas achevé avant deux ans.[20] » Templier était encore loin du compte, puisqu’un cinquième tome s’avérera nécessaire, mais il n’eut pas à s’en plaindre, car le public demeura jusqu’au bout fidèle à cette Histoire de France. Les trente-huit livraisons hebdomadaires du tome III commencèrent le 21 mai 1873.  Pour fixer le calendrier du travail de l’année, Templier fit réaliser un extraordinaire tableau où figurent le n° de la livraison et celui de la feuille d’impression, l’époque de la remise de la copie – tous les cinq jours jusqu’au 10 octobre – et celle de la mise en vente, de façon que le volume relié soit disponible le 20 novembre. Guizot s’organisait en conséquence : « Je ferai certainement François II dans les dix derniers jours de juin – Charles IX en trois ou quatre semaines de juillet – Henri III du 29 juillet au 15 ou 20 août. Il me restera pour Henri IV sept ou huit semaines jusqu’au 15 octobre. Ce sera là mon coup de collier.[21] » Rappelons qu’il était dans sa 85e année. Il remplit son programme à quelques jours près, puisqu’il expédia son dernier envoi le 9 novembre, et le tome III put être mis en vente à la mi-décembre. Il s’attela au quatrième volume sans désemparer, dont la parution en livraisons reprit fin juillet 1874, tirées chaque fois à 15 000 exemplaires. En dépit de la mort de sa fille Pauline en février, qui l’ébranla profondément, il travaillait au Val-Richer sans relâche, envoyant entre juin et juillet la copie de six des treize chapitres composant le tome IV. Mais désormais il dictait à Henriette, car l’écriture de sa main tremblante devenait illisible. Le 28 août, Templier lui écrivait : « Nous voici en bonne voie pour l’achèvement de notre tome IV », et exprimait des vœux pour l’amélioration de sa santé. Quelques jours plus tard, pris de faiblesse, Guizot s’alita, et mourut le 12 septembre. Le dernier chapitre du tome IV, dont il n’est pas certain qu’il ait eu le temps de le dicter, était consacré à la mort de Louis XIV. Ce fut Henriette qui se chargea du cinquième tome, « rédigé sur le plan et d’après les notes de M. Guizot » , dont la première livraison eut lieu en mars 1875, et qu’elle compléta par deux volumes allant de 1789 à 1848, publiés en 1878-1879.

Pour fixer le calendrier du travail de l’année, Templier fit réaliser un extraordinaire tableau où figurent le n° de la livraison et celui de la feuille d’impression, l’époque de la remise de la copie – tous les cinq jours jusqu’au 10 octobre – et celle de la mise en vente, de façon que le volume relié soit disponible le 20 novembre. Guizot s’organisait en conséquence : « Je ferai certainement François II dans les dix derniers jours de juin – Charles IX en trois ou quatre semaines de juillet – Henri III du 29 juillet au 15 ou 20 août. Il me restera pour Henri IV sept ou huit semaines jusqu’au 15 octobre. Ce sera là mon coup de collier.[21] » Rappelons qu’il était dans sa 85e année. Il remplit son programme à quelques jours près, puisqu’il expédia son dernier envoi le 9 novembre, et le tome III put être mis en vente à la mi-décembre. Il s’attela au quatrième volume sans désemparer, dont la parution en livraisons reprit fin juillet 1874, tirées chaque fois à 15 000 exemplaires. En dépit de la mort de sa fille Pauline en février, qui l’ébranla profondément, il travaillait au Val-Richer sans relâche, envoyant entre juin et juillet la copie de six des treize chapitres composant le tome IV. Mais désormais il dictait à Henriette, car l’écriture de sa main tremblante devenait illisible. Le 28 août, Templier lui écrivait : « Nous voici en bonne voie pour l’achèvement de notre tome IV », et exprimait des vœux pour l’amélioration de sa santé. Quelques jours plus tard, pris de faiblesse, Guizot s’alita, et mourut le 12 septembre. Le dernier chapitre du tome IV, dont il n’est pas certain qu’il ait eu le temps de le dicter, était consacré à la mort de Louis XIV. Ce fut Henriette qui se chargea du cinquième tome, « rédigé sur le plan et d’après les notes de M. Guizot » , dont la première livraison eut lieu en mars 1875, et qu’elle compléta par deux volumes allant de 1789 à 1848, publiés en 1878-1879.

Durant les cinq années de cet immense chantier, l’éditeur avait accompagné son auteur pas à pas, tour à tour accommodant ou ferme, pressant ou rassurant, attentif aux éléments techniques de fabrication comme à l’action commerciale, lui rendant compte de tout, toujours courtois et parfois ému, bref le plaçant dans les meilleures conditions de travail. À cet égard, les dizaines de lettres, parfois très circonstanciées, envoyées par Émile Templier et quelquefois, en son absence, par Jean Georges Hachette, le plus jeune fils de Louis et devenu à 26 ans associé de la librairie peu avant la mort de son père, offrent un témoignage exceptionnel.  Aussi le succès de l’entreprise fut-il considérable, non seulement en France mais dans le monde[22]. Un tableau récapitulatif des ventes des 109 livraisons composant les trois premiers tomes, établi en juillet 1874, montre qu’elles s’étaient vendues chacune à cette date entre 19 000 et 25 000 exemplaires, atteignant le total énorme de 2 239 000, soit 111 950 francs payés à l’auteur, sans compter les droits provenant des tomes reliés, qui furent plusieurs fois réédités. S’y ajoute le produit des traductions, à commencer par la langue anglaise, dont l’éditeur londonien Sampson Low, installé au 188 Fleet Street, avait acquis les droits pour 100 £ par volume[23].

Aussi le succès de l’entreprise fut-il considérable, non seulement en France mais dans le monde[22]. Un tableau récapitulatif des ventes des 109 livraisons composant les trois premiers tomes, établi en juillet 1874, montre qu’elles s’étaient vendues chacune à cette date entre 19 000 et 25 000 exemplaires, atteignant le total énorme de 2 239 000, soit 111 950 francs payés à l’auteur, sans compter les droits provenant des tomes reliés, qui furent plusieurs fois réédités. S’y ajoute le produit des traductions, à commencer par la langue anglaise, dont l’éditeur londonien Sampson Low, installé au 188 Fleet Street, avait acquis les droits pour 100 £ par volume[23].

- Lettre signée Louis Hachette du 7 juillet 1852.↵

- Idem du 23 juillet 1852.↵

- Ibidem.↵

- Lettre du 12 juillet 1852.↵

- Lettre signée Louis Hachette du 1er août 1852.↵

- Lettre signée Louis Hachette du 21 septembre 1855.↵

- Idem du 25 septembre 1855.↵

- La feuille d’impression de format Jésus fournit en édition in-18° seize feuillets donc trente-six pages mesurant 18,5 cm x 11,5 cm.↵

- Lettre de Guizot à sa fille Henriette du 27 octobre 1869. Cf. François Guizot, Lettres à sa fille Henriette (1836-1874), op. cit., p. 959.↵

- François Guizot, Lettres à sa fille Henriette (1836-1874), op. cit., p. 961.↵

- Lettre du 11 novembre 1869 : « Je regrette que nous n’ayons pu nous entendre sur mon Histoire de France racontée à mes petits-enfants. Je saisirai volontiers, quand elles se présenteront, les occasions de vous témoigner mon désir de conserver avec vous les bonnes relations d’affaires que nous avons eues. »↵

- Lettre du 1er novembre 1869. Par compensation, Guizot offrit à Lévy de regrouper en volumes différents écrits parus séparément. Ce dernier déclina : « Cette publication concurrente prêterait à des comparaison fâcheuses pour moi commercialement parlant. Vous comprendrez donc, cher Monsieur Guizot, qu’il me sera bien difficile de rien publier de vous pendant tout le temps que MM. Hachette publieront votre Histoire de France. »↵

- Lettre du 10 août 1869.↵

- Lettre d’A. de Neuville du 18 juin 1871.↵

- Dans un compte rendu paru en juin 1870 dans Le Correspondant, le critique Pierre-Paul Douhaire regrettait que les illustrations contiennent trop de nudités. A. de Neuville répondit que « les Barbares s’habillaient peu, mais que nous arrivions à la période où les nus allaient disparaître. » Lettre de Templier à Guizot du 15 juin 1870.↵

- Lettre de Templier du 22 septembre 1871.↵

- Idem, le 6 octobre 1871↵

- Idem, le 11 mars 1872.↵

- Idem, le 5 septembre 1872.↵

- Idem, le 24 octobre 1872.↵

- Lettre du 18 juin 1873. Cf. François Guizot, Lettres à sa fille Henriette (1836-1874), op. cit., p. 1021.↵

- Une édition s’en trouvait dans la bibliothèque personnelle de Viacheslav Molotov, l’homme lige de Staline, mort en 1986. Cf. Rachel Polonsky, La lanterne magique de Molotov. Voyage à travers l’histoire de la Russie, Paris, Denoël, 2012.↵

- The History of France from the earliest times to the year 1789, by M. Guizot, translated by Robert Black. S. Low, Marston, Low & Searle. Les cinq volumes parurent entre 1872 et 1883. Cette édition fut diffusée aux États-Unis par la maison Estes & Lauriat, 143 Washington Street, Boston.↵