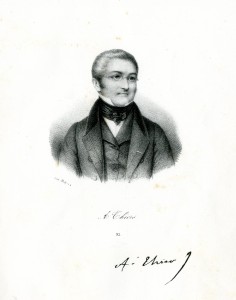

Dans son testament daté du 19 juin 1839, le duc Victor de Broglie écrivait de son lien avec François Guizot : « Je regarde notre longue amitié comme l’un des biens les plus précieux que Dieu m’ait accordé », ce qui était la plus grande expression d’émotion dont était capable cette personnalité d’une extrême pudeur. Cette amitié, qui remontait à plus de vingt années, devait durer trente ans encore, jusqu’à la mort de Broglie, le 25 janvier 1870. C’est alors que Guizot découvrit cette phrase, que le fils aîné du défunt, Albert, lui communiqua deux semaines plus tard. Et c’est aussi cette phrase que Guizot plaça en tête de sa biographie du duc de Broglie, l’un de ses tout derniers ouvrages, paru en 1872. A ses proches, il écrivait comme en écho : « Je perds mon plus ancien, mon meilleur et mon plus rare ami. » Rien, à l’origine, ne semblait devoir rapprocher à ce degré d’intimité le grand seigneur catholique, issu d’une lignée de maréchaux de France et élevé à Paris, et le bourgeois protestant sans ancêtres, éduqué à Genève. Leurs tempéraments même étaient presque à l’opposé, le premier introverti, dépourvu d’éloquence, d’abord rugueux et parfois hautain, entêté dans ses idées et détestant le trouble et l’imprévu, le second infiniment sociable, orateur infatigable, passant sans effort apparent d’une activité à l’autre, et poussé par une ambition qui faisait presque défaut à l’autre. Sauf qu’ils avaient le même âge – deux ans de plus pour Broglie – et que l’histoire avait passé sur eux sa toise : le prince Victor de Broglie, député libéral à la Constituante puis chef d’état-major de l’armée du Rhin, fut guillotiné en juin 1794, à 37 ans, deux mois après André Guizot. Leurs fils, orphelins de la Terreur, ne renièrent pourtant jamais les grands principes de la Révolution, surtout Broglie, placé dès 1795 au contact de son beau-père Voyer d’Argenson, libéral de plus en plus engagé à gauche. Sous l’Empire, à peine se sont-ils côtoyés, alors qu’ils fréquentaient la même société libérale. En 1809, Victor de Broglie entra au Conseil d’État, et partit bientôt pour des missions qui le menèrent à travers toute l’Europe, de l’Espagne à la Pologne, et la première

Dans son testament daté du 19 juin 1839, le duc Victor de Broglie écrivait de son lien avec François Guizot : « Je regarde notre longue amitié comme l’un des biens les plus précieux que Dieu m’ait accordé », ce qui était la plus grande expression d’émotion dont était capable cette personnalité d’une extrême pudeur. Cette amitié, qui remontait à plus de vingt années, devait durer trente ans encore, jusqu’à la mort de Broglie, le 25 janvier 1870. C’est alors que Guizot découvrit cette phrase, que le fils aîné du défunt, Albert, lui communiqua deux semaines plus tard. Et c’est aussi cette phrase que Guizot plaça en tête de sa biographie du duc de Broglie, l’un de ses tout derniers ouvrages, paru en 1872. A ses proches, il écrivait comme en écho : « Je perds mon plus ancien, mon meilleur et mon plus rare ami. » Rien, à l’origine, ne semblait devoir rapprocher à ce degré d’intimité le grand seigneur catholique, issu d’une lignée de maréchaux de France et élevé à Paris, et le bourgeois protestant sans ancêtres, éduqué à Genève. Leurs tempéraments même étaient presque à l’opposé, le premier introverti, dépourvu d’éloquence, d’abord rugueux et parfois hautain, entêté dans ses idées et détestant le trouble et l’imprévu, le second infiniment sociable, orateur infatigable, passant sans effort apparent d’une activité à l’autre, et poussé par une ambition qui faisait presque défaut à l’autre. Sauf qu’ils avaient le même âge – deux ans de plus pour Broglie – et que l’histoire avait passé sur eux sa toise : le prince Victor de Broglie, député libéral à la Constituante puis chef d’état-major de l’armée du Rhin, fut guillotiné en juin 1794, à 37 ans, deux mois après André Guizot. Leurs fils, orphelins de la Terreur, ne renièrent pourtant jamais les grands principes de la Révolution, surtout Broglie, placé dès 1795 au contact de son beau-père Voyer d’Argenson, libéral de plus en plus engagé à gauche. Sous l’Empire, à peine se sont-ils côtoyés, alors qu’ils fréquentaient la même société libérale. En 1809, Victor de Broglie entra au Conseil d’État, et partit bientôt pour des missions qui le menèrent à travers toute l’Europe, de l’Espagne à la Pologne, et la première  Restauration le conduisit à la chambre des pairs. Son premier exploit public fut, en décembre 1815, de réfuter publiquement à la chambre l’accusation de crime de haute trahison imputé au maréchal Ney, ce qui ne sauva pas ce dernier, mais valut au jeune pair une grande réputation d’indépendance d’esprit. En février 1816, contre l’avis de sa famille qui y voyait une mésalliance, il épousa pour son plus grand bonheur la fille de Germaine de Staël, Albertine. L’entrée dans cette famille suisse, protestante et libérale le rapprochait de Guizot. Tous deux nommés conseillers d’État en service ordinaire en 1817, c’est de cette année-là que date leur vraie rencontre, mettant leurs capacités législatives et juridiques pour Broglie, politiques, administratives et rédactionnelles pour Guizot, au service des ministères libéraux, de Richelieu à Decazes. En 1818, Broglie rejoignait le groupe des « doctrinaires » dont Royer-Collard et Hercule de Serre étaient les figures de proue, et Guizot l’agent actif. À partir de là, écrit Guizot, « plus nous vécûmes l’un près de l’autre, plus nous devînmes d’événement en événement, je pourrais dire de jour en jour, et presque sans nous l’exprimer, de plus sérieux et plus intimes amis. » Cette amitié, qui autorisait entre eux la plus totale franchise, était née de la politique, et devait s’y nourrir jusqu’en 1848. En voici les principales étapes : opposition aux cabinets ultras de 1820 à 1828 ; appartenance commune à la Société de la morale chrétienne qu’ils président successivement ; rejet des ordonnances de Charles X ; acceptation ferme et sans enthousiasme de la révolution de juillet 1830, qui les fait entrer tous deux au gouvernement, Broglie à l’Instruction publique et Guizot à l’Intérieur ; soutien actif à la politique conservatrice ; piliers avec

Restauration le conduisit à la chambre des pairs. Son premier exploit public fut, en décembre 1815, de réfuter publiquement à la chambre l’accusation de crime de haute trahison imputé au maréchal Ney, ce qui ne sauva pas ce dernier, mais valut au jeune pair une grande réputation d’indépendance d’esprit. En février 1816, contre l’avis de sa famille qui y voyait une mésalliance, il épousa pour son plus grand bonheur la fille de Germaine de Staël, Albertine. L’entrée dans cette famille suisse, protestante et libérale le rapprochait de Guizot. Tous deux nommés conseillers d’État en service ordinaire en 1817, c’est de cette année-là que date leur vraie rencontre, mettant leurs capacités législatives et juridiques pour Broglie, politiques, administratives et rédactionnelles pour Guizot, au service des ministères libéraux, de Richelieu à Decazes. En 1818, Broglie rejoignait le groupe des « doctrinaires » dont Royer-Collard et Hercule de Serre étaient les figures de proue, et Guizot l’agent actif. À partir de là, écrit Guizot, « plus nous vécûmes l’un près de l’autre, plus nous devînmes d’événement en événement, je pourrais dire de jour en jour, et presque sans nous l’exprimer, de plus sérieux et plus intimes amis. » Cette amitié, qui autorisait entre eux la plus totale franchise, était née de la politique, et devait s’y nourrir jusqu’en 1848. En voici les principales étapes : opposition aux cabinets ultras de 1820 à 1828 ; appartenance commune à la Société de la morale chrétienne qu’ils président successivement ; rejet des ordonnances de Charles X ; acceptation ferme et sans enthousiasme de la révolution de juillet 1830, qui les fait entrer tous deux au gouvernement, Broglie à l’Instruction publique et Guizot à l’Intérieur ; soutien actif à la politique conservatrice ; piliers avec  Thiers du cabinet du 11 octobre 1832, dont Broglie, ministre des Affaires étrangères, se retire en avril 1834 à la suite d’un vote hostile et inattendu concernant une indemnité à verser aux États-Unis ; présidence du Conseil du même, toujours avec Guizot, de mars 1835 à février 1836. Jamais Broglie n’accepta de figurer dans un ministère dont Guizot ne serait pas, certainement par amitié, aussi parce qu’il avait besoin de l’ascendant qu’exerçait son ami sur les assemblées parlementaires. L’inverse n’était pas vrai mais, sans parfois lui ménager les conseils et les critiques dans des lettres où chaque mot était pesé, Broglie n’eut jamais un geste ni une parole hostile à Guizot, alors même qu’il ne siégeait plus au gouvernement durant les douze dernières années du régime, -« il tient au pouvoir, écrira Sainte-Beuve, aussi peu qu’à la popularité. » Mieux, lorsque Guizot sollicita son aide dans ses relations avec l’Angleterre, dont Broglie était un grand admirateur comme Guizot et un parfait connaisseur, il accepta en 1845 d’aller négocier à Londres sur l’épineux sujet du droit de visite relatif à la traite négrière, puis d’y devenir ambassadeur en juin 1847. C’est là que le trouva la révolution de février.

Thiers du cabinet du 11 octobre 1832, dont Broglie, ministre des Affaires étrangères, se retire en avril 1834 à la suite d’un vote hostile et inattendu concernant une indemnité à verser aux États-Unis ; présidence du Conseil du même, toujours avec Guizot, de mars 1835 à février 1836. Jamais Broglie n’accepta de figurer dans un ministère dont Guizot ne serait pas, certainement par amitié, aussi parce qu’il avait besoin de l’ascendant qu’exerçait son ami sur les assemblées parlementaires. L’inverse n’était pas vrai mais, sans parfois lui ménager les conseils et les critiques dans des lettres où chaque mot était pesé, Broglie n’eut jamais un geste ni une parole hostile à Guizot, alors même qu’il ne siégeait plus au gouvernement durant les douze dernières années du régime, -« il tient au pouvoir, écrira Sainte-Beuve, aussi peu qu’à la popularité. » Mieux, lorsque Guizot sollicita son aide dans ses relations avec l’Angleterre, dont Broglie était un grand admirateur comme Guizot et un parfait connaisseur, il accepta en 1845 d’aller négocier à Londres sur l’épineux sujet du droit de visite relatif à la traite négrière, puis d’y devenir ambassadeur en juin 1847. C’est là que le trouva la révolution de février.

Lorsque Guizot revint d’exil en juillet 1849, son vieil ami, alors député, était sur le port du Havre pour l’accueillir. Broglie ne fit rien pour le réintégrer dans le jeu parlementaire, car il voyait bien les crispations que suscitait son nom. Au reste, après le coup d’État du 2 décembre 1851, Broglie se retira de la vie politique, soutenant un moment sans y croire la fusion entre légitimistes et orléanistes.

Ces vicissitudes politiques n’entamèrent en rien l’amitié entre Guizot et Broglie, entretenue inlassablement jusqu’au dernier jour. C’est qu’elle s’enracinait dans un terrain bien plus profond. Très tôt, la vie des deux familles est entremêlée, chacune entrant dans le détail de l’existence de l’autre. Lorsque Victor et sa femme purent se réinstaller au château de Broglie, dans l’Eure, en 1825, tous les Guizot – lui-même, sa mère, sa femme, son fils – furent des premiers à y séjourner. Et le séjour à Broglie devint une véritable institution durant des décennies. Jusqu’à l’acquisition du Val-Richer en 1836, ce fut à Broglie que Guizot alla enfouir ses deuils, montrer ses joies, achever un travail, mener sa campagne électorale. Par la suite, la proximité des deux maisons facilita les échanges de visites. Il y a là l’aînée, Louise, devenue comtesse Othenin d’Haussonville en 1836

Ces vicissitudes politiques n’entamèrent en rien l’amitié entre Guizot et Broglie, entretenue inlassablement jusqu’au dernier jour. C’est qu’elle s’enracinait dans un terrain bien plus profond. Très tôt, la vie des deux familles est entremêlée, chacune entrant dans le détail de l’existence de l’autre. Lorsque Victor et sa femme purent se réinstaller au château de Broglie, dans l’Eure, en 1825, tous les Guizot – lui-même, sa mère, sa femme, son fils – furent des premiers à y séjourner. Et le séjour à Broglie devint une véritable institution durant des décennies. Jusqu’à l’acquisition du Val-Richer en 1836, ce fut à Broglie que Guizot alla enfouir ses deuils, montrer ses joies, achever un travail, mener sa campagne électorale. Par la suite, la proximité des deux maisons facilita les échanges de visites. Il y a là l’aînée, Louise, devenue comtesse Othenin d’Haussonville en 1836 , dont le mari est député ministériel à partir de 1842 ; Albert, né en 1821, sorte de petit frère pour François Guizot fils, qui l’emmène deux fois par semaine à l’école de natation, Albert que Guizot lance en 1843 dans la carrière diplomatique et qui, à la mort de son père, lui dira : « Je vous demande la permission de ne rien faire sans vous consulter. Vous êtes, pour moi, un second père. » Et de fait Guizot, privé de son fils aîné en 1837, avait suivi de près l’adolescence d’Albert, orphelin de mère en 1838. Et encore Paul, le benjamin, qui fit durant des années équipe avec Guillaume. Et à la génération suivante, les liens se maintiennent intacts, entre Broglie et d’Haussonville, Guizot et de Witt. A Broglie, devant la tombe du duc Victor, c’est Cornélis de Witt qui porta la parole des Guizot. Surtout, le 25 janvier 1870, au dernier jour de sa vie, Victor avait pris la main de son ami une dernière fois, unis jusqu’au bout l’un à l’autre.

, dont le mari est député ministériel à partir de 1842 ; Albert, né en 1821, sorte de petit frère pour François Guizot fils, qui l’emmène deux fois par semaine à l’école de natation, Albert que Guizot lance en 1843 dans la carrière diplomatique et qui, à la mort de son père, lui dira : « Je vous demande la permission de ne rien faire sans vous consulter. Vous êtes, pour moi, un second père. » Et de fait Guizot, privé de son fils aîné en 1837, avait suivi de près l’adolescence d’Albert, orphelin de mère en 1838. Et encore Paul, le benjamin, qui fit durant des années équipe avec Guillaume. Et à la génération suivante, les liens se maintiennent intacts, entre Broglie et d’Haussonville, Guizot et de Witt. A Broglie, devant la tombe du duc Victor, c’est Cornélis de Witt qui porta la parole des Guizot. Surtout, le 25 janvier 1870, au dernier jour de sa vie, Victor avait pris la main de son ami une dernière fois, unis jusqu’au bout l’un à l’autre.