Lorsque, le 11 octobre 1832, François Guizot devient le septième ministre de l’Instruction publique de la monarchie de Juillet, il est depuis longtemps un spécialiste reconnu des questions d’enseignement. Depuis 1812, il est professeur d’histoire moderne à la faculté des Lettres de Paris, et même ses adversaires les plus résolus conviennent qu’il fut le plus grand professeur d’histoire en France du premier XIXe siècle. De plus, avec sa future épouse Pauline de Meulan, il avait fondé en 1811 et rédigé durant trois ans les Annales de l’Éducation, un mensuel à l’usage des familles et des maîtres désireux de s’informer des idées, des méthodes et des ouvrages propres à réussir l’éducation des enfants et des élèves. Dès sa fondation en 1815, il avait adhéré à la Société pour l’instruction élémentaire, qui soutenait en particulier l’enseignement mutuel, venu d’Angleterre et alors très en vogue.  En 1815 encore, à la fois comme universitaire et comme secrétaire général du ministère de l’Intérieur, il est le principal artisan de l’ordonnance royale du 17 février relative à la réforme de l’Instruction publique. Ce texte, dont les circonstances empêchèrent l’application, mais qui contient en 86 articles tout un plan de réorganisation décentralisée de l’Université en dix-sept académies, rappelle dans son préambule que « l’éducation nationale a pour véritable objet de propager les bonnes doctrines, de maintenir les bonnes mœurs et de former des hommes qui, par leurs lumières et leurs vertus, puissent rendre à la société les utiles leçons et les sages exemples qu’ils ont reçus de leurs maîtres. »

En 1815 encore, à la fois comme universitaire et comme secrétaire général du ministère de l’Intérieur, il est le principal artisan de l’ordonnance royale du 17 février relative à la réforme de l’Instruction publique. Ce texte, dont les circonstances empêchèrent l’application, mais qui contient en 86 articles tout un plan de réorganisation décentralisée de l’Université en dix-sept académies, rappelle dans son préambule que « l’éducation nationale a pour véritable objet de propager les bonnes doctrines, de maintenir les bonnes mœurs et de former des hommes qui, par leurs lumières et leurs vertus, puissent rendre à la société les utiles leçons et les sages exemples qu’ils ont reçus de leurs maîtres. »

Surtout, Guizot est conduit, contre les attaques de la Chambre introuvable prônant le contrôle du clergé catholique sur l’enseignement, à prendre la défense de l’Université et à préciser ses propres idées dans une brochure parue en 1816, l’Essai sur l’histoire et sur l’état actuel de l’instruction publique en France, dont la première page assied un principe : « L’État donne l’éducation et l’instruction à ceux qui n’en recevraient point sans lui, et se charge de les procurer à ceux qui voudront les recevoir de lui. » Guizot distingue ensuite les trois niveaux d’instruction – primaire, secondaire, spéciale – et précise leurs contenus, en premier lieu « les préceptes de la religion et de la morale ». En effet, explique l’auteur, alors que l’ignorance « rend le peuple turbulent et féroce », comme le prouve la Révolution française, l’éducation nationale permet d’établir « soit entre le gouvernement et les citoyens, soit entre les diverses classes de la société, une certaine communauté d’opinions et de sentiments qui deviendra un lien puissant, un gage de repos et un principe d’ordre efficace ». Religion et morale au service du « gouvernement des esprits » et de l’ordre social au moyen de l’instruction, l’essentiel est dit déjà de ce que sera l’action de Guizot au pouvoir.

Ainsi, en octobre 1832, Guizot est bien armé pour occuper le 116 bis rue de Grenelle. L’administration centrale du ministère est légère : le cabinet du ministre, dont le chef est Alphonse Génie, et son secrétariat ; trois divisions : celle du personnel et de l’administration, répartie en cinq bureaux, dont le dernier est consacré aux Affaires protestantes – une nouveauté ; la division de la comptabilité générale et du contentieux, avec trois bureaux ; enfin la division des Sciences et des Lettres, dirigée par Hippolyte Royer-Collard , neveu de Pierre-Paul, et ses deux sections. Avec les deux caissiers, on ne compte guère plus d’une vingtaine de fonctionnaires à plein temps. Il est vrai que Guizot fait appel à des concours extérieurs, comme Charles de Rémusat, député de Haute-Garonne et depuis quinze ans son disciple, ou Paul Lorain, normalien de la promotion 1817. Grand maître de l’Université, le ministre est aussi es qualité président du Conseil royal de l’Instruction publique, qui réunit six membres autour de lui, parmi lesquels ses anciens et fameux collègues de la Sorbonne sous la Restauration, Cousin pour la philosophie et Villemain pour les lettres, ou encore Ambroise Rendu, dont il fait un auxiliaire très précieux. Du Conseil dépendent les douze inspecteurs généraux, auxquels s’ajoute le directeur de l’École normale supérieure, alors Guigniaut. Le ministre accorde une extrême attention aux relations personnelles avec tous ceux qui concourent à l’œuvre commune car, écrira-t-il plus tard, « de tous les départements ministériels, l’instruction publique est peut-être celui où il importe le plus au ministre de ménager l’opinion des hommes qui l’entourent, et de s’assurer leur appui dans ses entreprises (…) Dans aucune branche du gouvernement le choix des hommes, les relations du chef avec ses associés, l’influence personnelle et la confiance mutuelle ne jouent un si grand rôle. »

, neveu de Pierre-Paul, et ses deux sections. Avec les deux caissiers, on ne compte guère plus d’une vingtaine de fonctionnaires à plein temps. Il est vrai que Guizot fait appel à des concours extérieurs, comme Charles de Rémusat, député de Haute-Garonne et depuis quinze ans son disciple, ou Paul Lorain, normalien de la promotion 1817. Grand maître de l’Université, le ministre est aussi es qualité président du Conseil royal de l’Instruction publique, qui réunit six membres autour de lui, parmi lesquels ses anciens et fameux collègues de la Sorbonne sous la Restauration, Cousin pour la philosophie et Villemain pour les lettres, ou encore Ambroise Rendu, dont il fait un auxiliaire très précieux. Du Conseil dépendent les douze inspecteurs généraux, auxquels s’ajoute le directeur de l’École normale supérieure, alors Guigniaut. Le ministre accorde une extrême attention aux relations personnelles avec tous ceux qui concourent à l’œuvre commune car, écrira-t-il plus tard, « de tous les départements ministériels, l’instruction publique est peut-être celui où il importe le plus au ministre de ménager l’opinion des hommes qui l’entourent, et de s’assurer leur appui dans ses entreprises (…) Dans aucune branche du gouvernement le choix des hommes, les relations du chef avec ses associés, l’influence personnelle et la confiance mutuelle ne jouent un si grand rôle. »

La tâche de Guizot est double. D’abord, refonder en France l’enseignement primaire, véritablement délaissé par la puissance publique depuis la fin de l’Ancien régime. Ensuite, mettre en œuvre l’article 69 de la Charte révisée et promulguée le 14 août 1830, qui doit pourvoir à « l’instruction publique et la liberté de l’enseignement ». Cette question s’inscrit plus largement dans celle des rapports entre l’État et les Églises, réglés juridiquement par le Concordat et les articles organiques de 1802, mais aussi par des textes spécifiques et variables selon la conjoncture politique. Or les débuts de la monarchie de Juillet sont marqués par un anticléricalisme parfois virulent, dont le ministre de l’Instruction publique aura à tenir compte. Reste que, comme il l’a dit dans un discours de février 1832, « pour fonder véritablement le gouvernement constitutionnel, pour lutter avec succès contre les forces qui l’attaquent », révolutionnaires et contre-révolutionnaires – « nous avons besoin de l’appui de la religion et du clergé comme établissement religieux ». Cette conviction autant politique qu’intellectuelle et morale, Guizot en fait l’axe de toute son action.

Son projet de loi en cinq titres et vingt-six articles sur l’instruction primaire mis en chantier dès octobre 1832 et présenté à la Chambre des députés le 2 janvier 1833 fut bien accueilli. Ce texte, comme le déclare le ministre, est « essentiellement pratique », et « n’ayant réellement d’autre objet que celui qu’elle se propose ouvertement, le plus grand bien de l’instruction du peuple. » Le principe de l’obligation, n’est pas retenu, même si doit être dressé « un tableau des enfants qui, ne recevant pas à domicile l’instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques, avec l’autorisation ou sur la demande de leurs parents ». Celui de la gratuité non plus, mais les familles pauvres sont exemptées de contribution scolaire. ![]() Positivement, la loi énonce le contenu minimum et obligatoire des instructions primaires élémentaire et supérieure. Elle pose le principe de la liberté de l’enseignement primaire, par la formule « l’instruction primaire est ou publique ou privée ». Cette liberté, s’agissant des écoles privées, est reconnue à tout individu sous réserve de conditions d’exercice déterminées par la loi, à savoir un brevet de capacité et un certificat de moralité délivrés par l’autorité publique. Les écoles publiques sont entretenues par les communes, les départements ou l’État, chaque commune devant entretenir une école primaire, avec un instituteur rétribué et logé, chaque département une école normale. Un comité local de surveillance a l’inspection sur les écoles publiques et privées de la commune, et un comité d’arrondissement sur toutes celles de son ressort, ce comité nommant les instituteurs publics sur présentation de candidats par le comité communal. Enfin, un ultime article ouvre la possibilité d’établir des écoles communales de filles, une initiative que rejettera le Parlement sans véritable opposition de Guizot.

Positivement, la loi énonce le contenu minimum et obligatoire des instructions primaires élémentaire et supérieure. Elle pose le principe de la liberté de l’enseignement primaire, par la formule « l’instruction primaire est ou publique ou privée ». Cette liberté, s’agissant des écoles privées, est reconnue à tout individu sous réserve de conditions d’exercice déterminées par la loi, à savoir un brevet de capacité et un certificat de moralité délivrés par l’autorité publique. Les écoles publiques sont entretenues par les communes, les départements ou l’État, chaque commune devant entretenir une école primaire, avec un instituteur rétribué et logé, chaque département une école normale. Un comité local de surveillance a l’inspection sur les écoles publiques et privées de la commune, et un comité d’arrondissement sur toutes celles de son ressort, ce comité nommant les instituteurs publics sur présentation de candidats par le comité communal. Enfin, un ultime article ouvre la possibilité d’établir des écoles communales de filles, une initiative que rejettera le Parlement sans véritable opposition de Guizot.

Au total, ce texte court tendait à établir, autant qu’une concurrence, une complémentarité entre l’État et les Églises – essentiellement l’Église catholique – pour diffuser l’instruction primaire. Sa discussion ne donna lieu à aucune véritable objection de fond, car développer l’enseignement primaire était une idée d’autant mieux admise que ni les élus ni la plupart des électeurs n’envoyaient leurs enfants dans les écoles primaires. Seul un point important fut vivement débattu, et rejeté par la commission : la présence de droit d’un ministre du culte – curé ou pasteur – au sein du comité local de surveillance, composé pour le reste du maire et de trois conseillers municipaux. Comment, répliqua Guizot, après avoir unanimement admis, à l’article 1er, que « l’instruction morale et religieuse » figure en tête de l’instruction primaire, écarter de la surveillance des écoles « le magistrat moral et religieux » qu’est le curé ou le pasteur dans chaque commune ? Et puis, si le curé est bienveillant, le comité s’en trouvera bien, s’il ne l’est pas, ce qui peut arriver, mieux vaut l’avoir au-dedans, annihilé par les quatre laïques, qu’au-dehors, où il risque de fonder une école rivale de l’école publique, qu’il décriera de toutes ses forces, tandis que, par son exclusion légale, le clergé tout entier, dont l’immense majorité est saine, se trouvera offensé. La majorité des députés se rallia néanmoins à l’avis de la commission, et ce ne fut qu’en seconde lecture que la présence du curé fut rétablie dans le comité de surveillance dont les compétences furent néanmoins réduites. Le député de gauche Taillandier s’exclama : « C’est une pomme de discorde que vous jetez dans toutes les communes si vous laissez le maire et le curé exercer simultanément une surveillance sur l’école ». La loi, adoptée le 3 mai en première lecture par la Chambre par 249 voix contre 7, ne le fut plus, le 18 juin, que par 219 contre 57. Elle fut promulguée dix jours plus tard.

Ce texte, peu novateur en soi, était le fruit ambigu d’un compromis nécessaire. Là sans doute se trouve la cause profonde de son succès et de sa postérité. L’obligation d’ouvrir des écoles communales et normales, l’élévation de l’instituteur à la dignité de fonctionnaire public institué par le ministre, le recrutement partout de maîtres reconnus comme capables, la surveillance exercée par les autorités publiques sur l’ensemble des établissements, consacraient l’État comme responsable et garant de l’instruction primaire. Pour autant, et bien qu’encadrée, la liberté d’enseignement était réelle, même si l’État imposait désormais aux écoles privées une concurrence que beaucoup d’entre elles auraient peine à supporter, et Guizot, explicitement, y comptait bien. Le clergé, sans être écarté du fonctionnement des écoles publiques, était tenu à juste distance, et la religion, au sein de l’enseignement, était placée au premier rang.

L’application de la loi

La loi de 1833 ne partait pas de rien, comme le prouva une inspection générale de toutes les écoles primaires lancée juste après l’adoption de la loi, par laquelle 490 personnes, pendant quatre mois, visitèrent 33456 écoles, dont 47 écoles normales. La synthèse en fut établie par Paul Lorain, dans un « Tableau de l’instruction primaire en 1833 » d’une exceptionnelle richesse d’informations. Ce succès conduisit Guizot à transformer en février 1835 l’inspection primaire en institution permanente. Reste qu’une puissante impulsion fut ainsi donnée à l’enseignement primaire public, notamment grâce à des moyens budgétaires en continuel accroissement. Les crédits de l’Instruction publique passèrent ainsi de 7,8 millions en 1832 à 12,4 millions en 1835, pour atteindre 19,2 millions en 1848. L’enseignement primaire bénéficia de l’essentiel de la hausse, puisque son budget passa de 1 million en 1832, pour 1,7 million au secondaire, à 5,9 millions pour 2,6 millions en 1837.  Surtout, l’application de la loi donna lieu à un nombre considérable de circulaires, dont la plus célèbre, rédigée par Rémusat, est celle du 4 juillet 1833 adressée à tous les instituteurs de France, avec le texte de la loi, pour leur expliquer l’esprit et les moyens avec lesquels accomplir leur mission. Celle, aussi du 4 juillet, aux recteurs et aux préfets, précise qu’entrent également dans le champ de l’instruction publique les salles d’asile, « où sont reçus les petits enfants de l’âge de deux à six ou sept ans, trop jeunes encore pour fréquenter les écoles primaires proprement dites, et que leurs parents, pauvres et occupés, ne savent comment garder chez eux (…) Elles sont la base et, pour ainsi dire, le berceau de l’éducation populaire ». A l’autre bout se trouvent les écoles d’adultes, « où la génération déjà laborieuse, déjà engagée dans la vie active, puisse recevoir l’instruction qui a manqué à son enfance ».

Surtout, l’application de la loi donna lieu à un nombre considérable de circulaires, dont la plus célèbre, rédigée par Rémusat, est celle du 4 juillet 1833 adressée à tous les instituteurs de France, avec le texte de la loi, pour leur expliquer l’esprit et les moyens avec lesquels accomplir leur mission. Celle, aussi du 4 juillet, aux recteurs et aux préfets, précise qu’entrent également dans le champ de l’instruction publique les salles d’asile, « où sont reçus les petits enfants de l’âge de deux à six ou sept ans, trop jeunes encore pour fréquenter les écoles primaires proprement dites, et que leurs parents, pauvres et occupés, ne savent comment garder chez eux (…) Elles sont la base et, pour ainsi dire, le berceau de l’éducation populaire ». A l’autre bout se trouvent les écoles d’adultes, « où la génération déjà laborieuse, déjà engagée dans la vie active, puisse recevoir l’instruction qui a manqué à son enfance ».

Le ministère ne se borne pas à intervenir auprès des enseignants et responsables de l’instruction primaire par voie de circulaires. Dès son arrivée rue de Grenelle, Guizot créa un Manuel général de l’Instruction primaire, destiné à informer les instituteurs et les membres des comités locaux de surveillance de toutes les questions, méthodes, publications relatives à l’enseignement primaire. Il veilla à l’édition et à la diffusion des manuels scolaires, distribués gratuitement aux enfants indigents. Ces derniers, en 1833, représentaient 23% des élèves du primaire en moyenne, mais plus de la moitié dans certains départements.

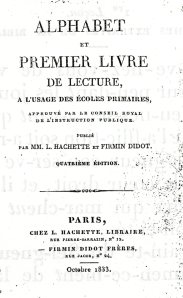

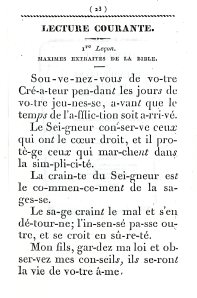

Quatre cent cinquante milles exemplaires furent ainsi envoyés dans les écoles en 1833, avec largement en tête l’Alphabet et premier livre de lecture, dont l’auteur anonyme était Ambroise Rendu. La loi Guizot produisit bientôt des résultats impressionnants.

Le Rapport au Roi du 14 avril 1834 fait état de 33 695 écoles primaires publiques de garçons (31 420 en juillet précédent), 1 650 000 élèves (contre 1 200 000) et 62 écoles normales (contre 47). À la fin de 1847, le bilan s’établit à 43 514 écoles comptant 2 176 000 élèves, et 76 écoles normales. De plus, le niveau des instituteurs, dont un grand nombre est désormais issu d’écoles normales elles-mêmes de meilleure qualité, paraît s’être sensiblement élevé.

L’enseignement secondaire

Guizot ne s’intéressait pas moins à l’enseignement secondaire, mais aucun des projets de réforme en ce domaine n’aboutit jusqu’à la fin de la monarchie de Juillet. Par rapport à l’instruction primaire, la question se posait en termes différents. Alors que dans un cas il s’agissait de réorganiser et d’étendre un enseignement dont personne ne contestait que la principale responsabilité dût revenir à l’État, dans l’autre, le système existait légalement et socialement ; restait à y introduire la liberté promise par la Charte, c’est-à-dire, en fait, à mettre un terme au monopole attribué à l’Université en 1808. Guizot, dans ses Mémoires, a trouvé une formule imagée : « J’avais à introduire la liberté dans une institution où elle n’existait pas naturellement, et en même temps à défendre cette institution elle-même contre de redoutables assaillants. Il fallait à la fois garder la place et en ouvrir les portes. » La bonne solution eût été, ajoute-t-il, de « renoncer complètement au principe de la souveraineté de l’État, et adopter franchement celui de la libre concurrence entre l’État et ses rivaux, laïques ou ecclésiastiques, particuliers ou corporations ». Politiquement, il n’en avait pas la possibilité, ni sans doute la volonté. Les difficultés que lui fit entrevoir la discussion de la loi sur l’instruction primaire l’incitaient à temporiser. « C’est bien volontairement », dit-il aux députés le 29 mai 1835, « que je n’ai pas demandé que cette loi (sur le secondaire) vous fût présentée plus tôt ; c’est que les questions qui s’y rattachent ne sont pas, pour moi-même, suffisamment résolues. » En 1835, selon certaines estimations, on comptait un élève pour 493 habitants. La majorité des chefs-lieux de département ne possédait pas de collège royal, c’est-à-dire de lycée, lesquels lycées scolarisaient 14 500 élèves, et, au niveau inférieur, les collèges communaux, deuxième type d’établissements publics, n’en accueillaient que 23 700. Les établissements privés en recevaient un peu plus, 28 000 dans les institutions et pensions, 16 600 dans les cent vingt-et-un petits séminaires autorisés ; soit au total moins de 83 000 élèves. Sans doute étaient-ce les enfants des classes moyennes et surtout supérieures, dans lesquelles se recrutaient les électeurs et les élus, et les enjeux politiques et idéologiques s’en trouvaient renforcés, voire exacerbés. Pouvait-on abandonner cette jeune élite à l’influence de l’Église romaine et aux intérêts de l’industrie privée ? Devait-on accepter que l’Université, réputée par certains voltairienne, lui impose un esprit irréligieux ?

Le projet déposé par Guizot en février 1836 tentait de donner satisfaction aux uns et aux autres, en maintenant l’Université, à laquelle il était personnellement et professionnellement attaché, et en installant à côté d’elle une liberté dont l’exercice était soumis à conditions strictes. La discussion du texte ne commença que le 14 mars 1837. Lamartine en donne un bon résumé dans son intervention du 24 mars : « Les uns se préoccupent de ce fantôme de jésuitisme que l’on fait sans cesse apparaître ici et qu’il faudrait déclarer plus puissant que jamais, s’il avait la force de nous faire reculer devant la liberté. Les autres semblent appréhender que le clergé ne possède pas exclusivement la jeunesse, et que l’esprit du temps représenté par l’Université exerce le monopole sur l’élément traditionnel et religieux représenté par des corps enseignants ». C’est ce double mécontentement qui conduit le député à soutenir « le ministre sincère et courageux ». Guizot avait, comme en 1833, rappelé que « tout ce qui est d’intérêt général, tout ce qui se rattache aux grands intérêts moraux des citoyens ou des familles est du ressort de l’État seul », et qu’en même temps la religion est « le moyen le plus efficace pour faire rentrer dans les âmes cette paix intérieure et morale sans laquelle vous ne rétablirez jamais la paix extérieure et sociale ». De la concurrence ouverte par la loi et qui s’imposerait aux institutions privées, Guizot escomptait, dit-il clairement aux députés, « le triomphe des établissements publics, nécessaire à l’intérêt de la société. » Ce fut aussi l’occasion pour le ministre de proclamer la primauté des lettres classiques sur l’enseignement scientifique et professionnel, dont le développement était réclamé par les saint-simoniens tout comme par des savants comme Arago, ou de préciser fermement que les petits séminaires ne pouvaient exister et recevoir une aide publique que s’ils se contenaient dans leur seule mission de former des prêtres.

Le projet fut donc voté le 29 mars par 161 voix contre 132, indice d’une majorité hésitante. Deux semaines plus tard, Guizot n’était plus ministre, et le projet adopté en première lecture disparut avec lui. Revenu au pouvoir le 29 octobre 1840, Guizot, qui se consacre de plus en plus à son département des Affaires étrangères, laissa ses collègues de l’Instruction publique Villemain en 1841 et 1844, Salvandy en 1847, déposer et parfois discuter des projets relatifs à l’enseignement secondaire sans pousser beaucoup à leur aboutissement, dont il constate que la situation politique et l’état des esprits le rendent impossible. Il se borne en fait à répéter ses grands principes, comme dans son discours du 31 janvier 1846, prodigieusement applaudi mais demeuré sans suite : « Le gouvernement du Roi est fermement résolu à exécuter les promesses de la Charte (c’est-à-dire la liberté de l’enseignement). Il est fermement résolu à maintenir les droits de l’État sur l’enseignement public. Il est fermement résolu aussi à maintenir la paix religieuse en présence de la liberté religieuse et de la liberté de la pensée, dont la coexistence fait l’honneur de notre société. » Reste que l’enseignement secondaire ne recueillit pas, sous la monarchie de Juillet, les bienfaits espérés de cette double liberté, à la différence de l’instruction primaire. Aussi est-ce au progrès de cette dernière que le nom de François Guizot demeure attaché, comme il s’y attacha lui-même.

Pour en savoir plus, téléchargez la version longue de l’article de Laurent Theis : François Guizot ministre de l’Instruction publique.