A 42 ans, Pauline de Meulan fit à son mari François Guizot le plus beau don qu’il pût espérer : un fils viable, qui fut prénommé François comme son père, ce qui était alors très répandu, mais aussi comme son frère mort peu après sa naissance deux ans plus tôt, ce qui peut paraître aujourd’hui moins heureux. Vingt-deux années plus tard, en 1837, ce même François jeune causa à son père, par sa mort, la blessure la plus profonde qu’il éprouva de sa vie en dépit de son double veuvage, car celle-là ne cessa jamais de saigner. Jusqu’à la fin de son existence, il évoque « le fils charmant », « la charmante créature » qu’il a perdu, et dont la figure l’habite.

A 42 ans, Pauline de Meulan fit à son mari François Guizot le plus beau don qu’il pût espérer : un fils viable, qui fut prénommé François comme son père, ce qui était alors très répandu, mais aussi comme son frère mort peu après sa naissance deux ans plus tôt, ce qui peut paraître aujourd’hui moins heureux. Vingt-deux années plus tard, en 1837, ce même François jeune causa à son père, par sa mort, la blessure la plus profonde qu’il éprouva de sa vie en dépit de son double veuvage, car celle-là ne cessa jamais de saigner. Jusqu’à la fin de son existence, il évoque « le fils charmant », « la charmante créature » qu’il a perdu, et dont la figure l’habite.

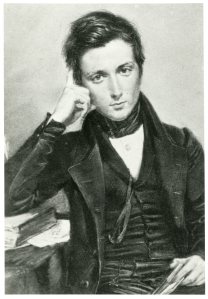

François avait été élevé dans l’esprit de liberté et d’éveil de l’intelligence dont ses parents étaient imprégnés. N’avaient-ils pas fondé et rédigé, eux deux seuls, les Annales de l’Éducation, entre 1811 et 1814, qui diffusaient en particulier les méthodes pédagogiques novatrices du Suisse Pestalozzi, fondées avant tout sur l’amour des enfants ? Cette attention puissante portée aux enfants, Guizot l’avait ressentie très jeune et la conserva jusqu’à l’extrême vieillesse. Son fils François en bénéficia intensément, comme le montre, au temps de sa petite enfance, la correspondance échangée entre ses parents. Enfant choyé, mais pas gâté, il mena de bonnes études au collège de Bourbon, aujourd’hui lycée Henri IV, réussit le concours de Polytechnique et s’engagea dans des études de droit : « Je ne fais aucun effort pour pousser mon fils dans tel ou tel sens ; il est décidé sur le choix de sa carrière. La magistrature lui plaît et me convient. Quand il y sera, s’il prend goût à la politique , et si elle vient le chercher, il aura un point de départ excellent. » Comme si son père pensait qu’il pourrait lui succéder dans ce domaine comme dans les autres. Car il comptait sur lui pour aussi servir de mentor à ses jeunes sœurs et frère, depuis la mort d’Eliza Dillon en 1833, pour porter les espoirs de la famille et perpétuer son nom : « Son avenir était mon avenir ; l’avenir de mon orgueil ; l’orgueil de la durée d’une famille fondée. » Leur conversation, tendre et confiante, durerait toujours, il était son meilleur ami. C’est pour lui qu’en août 1836 il avait acheté le Val-Richer, le chargeant de concevoir son arrangement et son embellissement. Et c’est là que le jeune François contracta le rhume, puis la pneumonie qui devait l’emporter, car les poumons étaient la faiblesse congénitale de la famille de Meulan, qui avait emporté sa mère dix ans auparavant. Son père endura heure par heure, jusqu’à l’incorporer, l’agonie de son fils, qu’il consigne en termes déchirants : « Je crois qu’il souffre peu ; et pourtant la souffrance est empreinte dans tous ses traits. Il ne faut pas que je laisse ma pensée se fixer là. Je n’en pourrais plus l’en rappeler. » « J’ai entendu ses derniers soupirs. Ils m’ont éveillé. Je suis arrivé à temps pour les recueillir, pour recevoir son dernier regard. Mon pauvre enfant ! Il m’aimait tant ! Il savait si bien combien je l’aimais ! » « Je cherche tout le jour la figure détruite, la parole éteinte de mon pauvre enfant. C’était encore lui. Rien ne ressemble au mal consommé, à l’absence complète. » Un portrait du jeune homme, que Guizot conserva toujours à portée de vue, montre un visage fin, un peu mélancolique, avec les grands yeux noirs de son père, et une tête de plus que lui. Sa mort fut un événement public. Le Moniteur universel diffuse la nouvelle : « L’aménité de son caractère et l’élévation précoce de son esprit en avaient fait un ami cher à toute la jeunesse de Paris, et un élève précieux aux hommes qui enseignent la science. » Le 18 février, à la Chambre des députés où Guizot défend son projet de réforme de l’enseignement secondaire, le président Dupin salue ce collègue qui « a montré, par sa vertueuse résignation, jusqu’où peut aller le courage dans la douleur. » Et, dans un long récit, le Journal des débats décrit les obsèques en termes saisissants.

D’une nature aussi sociable que celle de son père, François avait noué de nombreuses amitiés parmi ses camarades. Son père les reprit à son compte, témoignant ainsi affection et protection à Joachim Meurand, qu’il prit à son cabinet, ou à Louis Béhier, qui devint le médecin de la famille. La mort, écrasé par une voiture, d’un vieux chien qui avait appartenu à son fils lui fut un réel chagrin.